Relazione di tirocinio

Fallini

Riccardo

Dal 31 Agosto al 30 Settembre 1998, ho svolto

un’attività di tirocinio al Dipartimento di Farmacologia

dell’Università Statale di Milano, nel laboratorio del Dott.

Torsello.

Il laboratorio seguiva diverse linee di ricerca riguardanti neoplasie,

ormoni, etc. Io mi sono occupato dell’ormone della crescita

(GH). La ricerca era orientata a trovare una metodica relativa

all’analisi quantitativa dell’ormone nei tessuti ipofisari

e ipotalamici, in condizioni fisiologiche.

Quest’ormone è presente in quantità talmente basse (picogrammi:

pg =10-9g) da non essere rilevabile con i normali metodi

d’analisi (HPLC, etc.). Pertanto la ricerca aveva come obiettivo

l’isolamento e la quantificazione dell’mRNA del GH.

Per fare ciò abbiamo una tecnica detta RT-PCR (RT: retrotrascrizione;

PCR: reazione di polimerizzazione a catena).

Essa prevede:

- Estrazione RNA totale dal tessuto

- Aggiunta, a diverse concentrazioni, a diversi

campioni, di DNA sintetizzato in questo modo:

- Aggiunta di 300 paia di basi (pb, cioè

il numero di nucleotidi appaiati nel doppio filamento di DNA)

nella parte centrale della sequenza del GH, le paia di estremità

terminali sono, infatti, quelle decisive per il proseguimento

della tecnica.

Questa sequenza nucleotidica ha la funzione

di competere con l’RNA corrispondente (è detto infatti RNA

competitivo).

3. RT, cioè sintesi del DNA codificante (cDNA)

dall’mRNA.

Il meccanismo richiede l’aggiunta

di:

I fase: appaiamento degli oligoDT agli mRNA,

l’oligoDT, dato il numero elevato di timine, è complementare

solo con gli mRNA, poiché la presenza di una coda di adenine,

complementari alle timine, è una caratteristica di tutti gli

mRNA.

II fase: l’oligoDT fornisce l’OH iniziale per la trascrittasi

inversa che può quindi trasformare l’mRNA (l’unico

che ha l’oligoDT appaiato) in DNA (cDNA). All’RNA

competitivo non succede niente perché non ha una zona di appaiamento

e perché è già DNA (III fase).

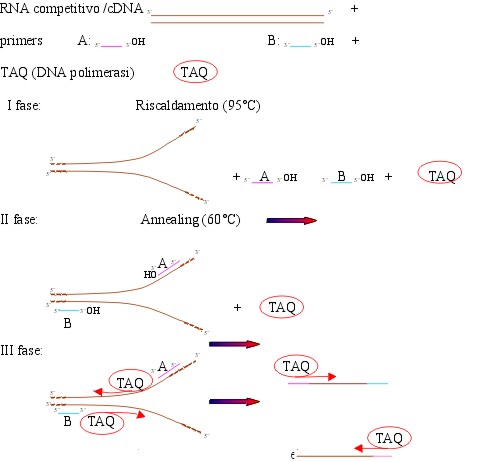

4. PCR, cioè amplificazione del DNA (sia l’RNA

competitivo sia il cDNA). Essa prevede l’aggiunta di:

- 2 primers (complementari alla parte iniziale

del gene, uno in direzione 5’-3’, l’altro 3’-5’;

essi forniscono l’OH iniziale per la DNA polimerasi)

- enzima DNA polimerasi (TAQ, estratta da un termofilo per non

degradarsi alle alte temperature della tecnica)

e procede come segue:

I fase: riscaldamento a 95°C : si ha così

la denaturazione dei frammenti di DNA, cioè l’apertura

del doppio filamento

II fase: annealing, cioè appaiamento dei primers alla zona di

complementarità , essi si appaiano sia al cDNA sia all’RNA

competitivo

III fase: l’enzima si attacca ai primers incominciando

a replicare la sequenza di DNA a valle dei primers. Si ripete

il ciclo per 25 volte.

Nei campioni in cui si hanno alte concentrazioni

di RNA competitivo, si ha una maggiore amplificazione di questo,

rispetto a quella che avviene nei campioni con basse concentrazioni

di RNA competitivo

5. Valutazione della riuscita dell’esperimento:

ai campioni ottenuti aggiungo:

- Etidio di Bromuro (EtBr), è una sostanza

fosforescente agli UV e intercalandosi (cioè si posiziona tra

le basi) mi fornisce una luminosità proporzionale alla quantità

di DNA presente nel campione.

Faccio un’elettroforesi su agarosio dei diversi campioni (preparati

nel punto 2). Se si verifica una inversa proporzionalità tra le quantità

di DNA (il cDNA originato dall’mRNA e l’RNA competitivo),

posso affermare che quando il rapporto tra la luminosità (proporzionale

alla concentrazione) dell’mRNA e quello dell’RNA competitivo

è uguale a 0.5, la concentrazione dell’mRNA è uguale a quella

dell’RNA competitivo. Conoscendo la concentrazione di quest’ultimo,

posso allora determinare la concentrazione dell’mRNA.

Questa tecnica in realtà non è stata realizzata,

perché sono insorte delle difficoltà nella costruzione dell’RNA

competitivo, per il seguente motivo.

Non erano presenti siti di restrizione (e di ligasi) comuni e

unici tra la sequenza nucleotidica del GH e quella del segmento

di DNA da aggiungere (300pb del gene della prolattina) per la

sintesi dell’RNA competitivo (forse si sarebbe potuto scegliere

un altro pezzo anche di un altro gene, per trovare le condizioni

richieste).

Comunque in seguito ad una serie di tentativi (non riusciti) con

enzimi di restrizione aventi più siti di taglio, ho avuto la possibilità

di applicare processi tipici dell’ingegneria genetica quali:

- La trasformazione di cellule batteriche,

le quali assumono, grazie a questo processo, capacità normalmente

non possedute come, ad esempio, la sintesi di una certa proteina.

- L’amplificazione di un plasmide: ottenere,

cioè, innumerevoli copie di quel pezzo di DNA circolare.

- Ingegnerizzare un plasmide, cioè togliere

e aggiungere sequenze (che possono essere geni) ad un plasmide.

- L’elettroforesi su agarosio di DNA,

tecnica che permette di distinguere sequenze di DNA o RNA, aventi

lunghezze diverse, potendola anche valutare .

Nello stesso istituto ho imparato tecniche

come l’uso di:

- HPLC, che permette l’analisi quantitativa

di diverse proteine presenti in un liquido corporeo o meno,

come plasma o un estratto tessutale

- Termociclatori, per far compiere al campione

un numero di cicli costituiti da temperature e tempi diversi.

Sono utilizzati per la RT e per la PCR

- Transluminatori agli UV, per rendere visibili

i campioni nell’elettroforesi di DNA o RNA

- Tecniche di separazione proteica: Western

blot e ligand

Ho acquistato anche una certa manualità con

microscopi elettronici a scansione e a trasmissione, microtomi

e ultramicrotomi (per la preparazione di campioni visibili al

microscopio elettronico), e spettrofotometri UV-visibili, utilizzato

per determinare la concentrazione degli acidi nucleici

|

|